临床研究

Clinical Research Supernova Scientist

新星专栏

导

语

临床研究是医学发展的核心驱动力,需要不断创新研究方法,打破传统思维模式,来迎接新的机遇与挑战。从本月本期开始,我们将开设“临床研究新星”专栏,陆续报道10位中山眼科中心优秀临床研究青年才俊。旨在展示眼科临床研究领域优秀青年科学家的风采,鼓励更多年轻医生加入眼科临床研究行列。

陈晓云医生博士师从著名眼科专家刘奕志教授,硕士师从罗燕教授,致力于白内障领域相关研究,曾是广州市科技计划珠江科技新星项目的获得者,以第一或共一作者发表论文20余篇,其中第一作者发表在Cell Death & Differentiation的研究论文,曾被中华医学会眼科学分会评为2017年度中国眼科白内障及人工晶体学组“十大科技亮点”。陈晓云医生对自己研究工作的总结:研究之路,必须严谨、专注、求实。

陈晓云医生

研究之路,严谨求实

白内障是我国首位致盲眼病,为患者及其家庭带来痛苦,造成沉重社会经济负担。围绕这一临床科学问题,陈晓云医生近十年来,一直致力于先天性白内障、老年性白内障、前囊下性白内障和后发性白内障等各种类型白内障发病机制的研究,并取得了较多研究成果,以第一或共同第一作用作者在Cell Death & Differentiation、J Cataract Refract Surg、Cell Death & Disease、Diabetes Obes Metab、Ophthalmol Therapy等医学及眼科专业杂志发表论文二十余篇,主持国自然、省自然、市科技计划(珠江科技新星项目)等基金项目6项,第一作者研究论文(Cell Death Diff, IF 10.717)曾被中华医学会眼科学分会评为2017年度中国眼科白内障及人工晶体学组“十大科技亮点”。并参与了Springer出版社的Pediatric Lens Diseases和人民卫生出版社的《小儿晶状体病学》等专著的编写工作。其主要成果包括:1)阐明microRNA-26家族及组蛋白去乙酰化修饰调控的表观遗传机制在晶状体纤维化中的调控作用,为晶状体纤维化性病变的发病机制及治疗提供新的补充及治疗新靶点(Cell Death & Differentiation、Cell Death & Disease)。2)分析白内障患者术前及术后人工晶状体倾斜和偏心的特点及相关影响因素,指导白内障手术人工晶体的选择(J Cataract Refract Surg 2020,J Cataract Refract Surg 2021,Ophthalmol Therapy 2021)。3) 在国家自然科学基金、市科技计划(珠江科技新星项目)的资助下,构建与临床家系突变一致的先天性白内障小鼠模型,深入研究先天性白内障的发病机理。

2020年临床研究中心总结会医师团队合影(右一)

基础研究到临床研究的跳跃

陈晓云医生2008年9月加入中山眼科中心,那时候她还是一名对科研一无所知的硕士研究生,硕士导师罗燕教授是她科研道路上的领路人,罗老师严谨的治学态度和精益求精的高要求使陈医生受益匪浅,为其日后的基础研究打下了坚实的基础。在2019年,陈晓云医生进入临床研究中心工作,荣幸加入了白内障专病队列建设项目,在刘奕志教授、罗莉霞教授的精心指导下,借助张秀兰教授临床研究专家带领的中山眼科中心临床研究中心这一丰富的资源平台,白内障临床研究团队得以在很短时间内就建立完善的专病数据资源库,陈晓云医生在此过程中专注于白内障患者术前及术后数据的采集及挖掘,其中关于白内障患者术前、术后自然晶状体及人工晶状体的倾斜和偏心的特点及相关影响因素以论著形式发表于眼科白内障最好的专业杂志J Cataract Refract Surg,实现了从基础研究到临床研究的跳跃。

结语

科研道路漫漫,陈晓云医生感言,非常荣幸成为团队的一员,在团队中不断成长和进步,将来还最想和团队一起继续坚守初心,求实创新,从解决临床实际疑难问题出发,开展真正有意义的临床及基础研究,取得更多、更好的研究成果,为更多的眼病患者带来光明!

附:代表性论文(#为第一作者,*为通讯作者):

1. Chen X#, Gu X, Wang W, Jin G, Wang L, Zhang E, Xu J, Liu Z, Luo L, Liu Y.

The distributions of crystalline lens tilt and decentration and associated factors in age related-cataract. J Cataract Refract Surg. 2021 Oct 1; 47(10):1296-1301.

2. Chen X#, Gu X, Wang W, Xiao W, Jin G, Wang L, Dai Y, Zhang E, Ruan X, Liu Z, Luo L, Liu Y. Characteristics and factors associated with intraocular lens tilt and decentration after cataract surgery. J Cataract Refract Surg, 2020 Aug; 46(8):1126-1131

3. Chen X#, Yang W, Deng X, Ye S, Xiao W. Interleukin-6 promotes proliferative vitreoretinopathy by inducing epithelial-mesenchymal transition via the JAK1/STAT3 signaling pathway. Mol Vis. 2020 Jul 29; 26:517-529.

4. Gu X#, Chen X# , Jin G, Wang L, Zhang E, Wang W, Liu Z, Luo L. Early-Onset Posterior Capsule Opacification: Incidence, Severity, and Risk Factors. Ophthalmol Ther. 2021 Nov 2. Online ahead of print.

5. Chen X#, Xiao W, Chen W, Liu X, Wu M, Bo Q, Luo Y, Ye S, Cao Y, Liu Y. MicroRNA-26a and -26b inhibit lens fibrosis and cataract by negatively regulating Jagged-1/Notch signaling pathway. Cell Death & Differentiation. 2017 Aug; 24(8):1431-1442.

下期预告

临床研究新星之陈士达医生

临床研究中心简介

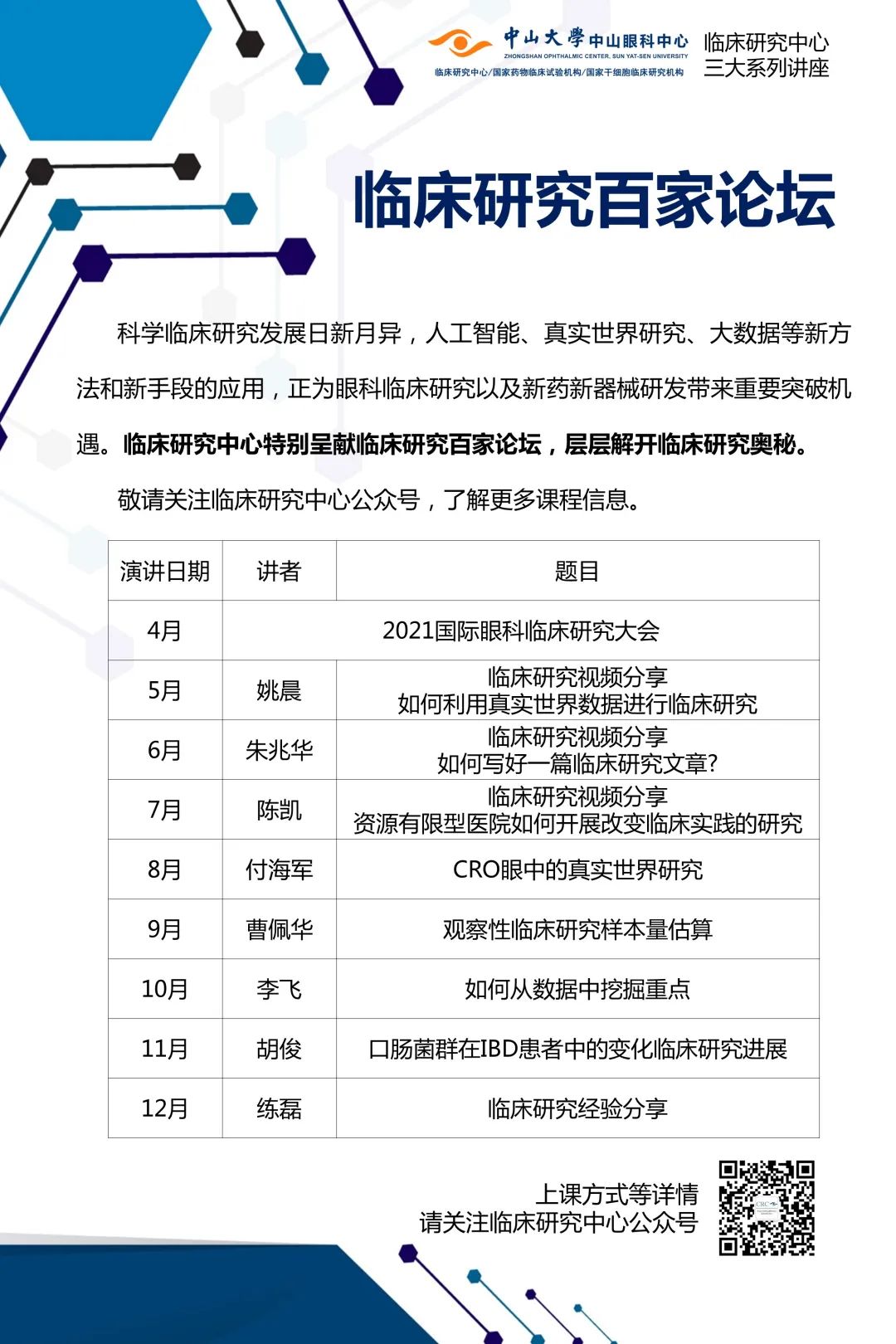

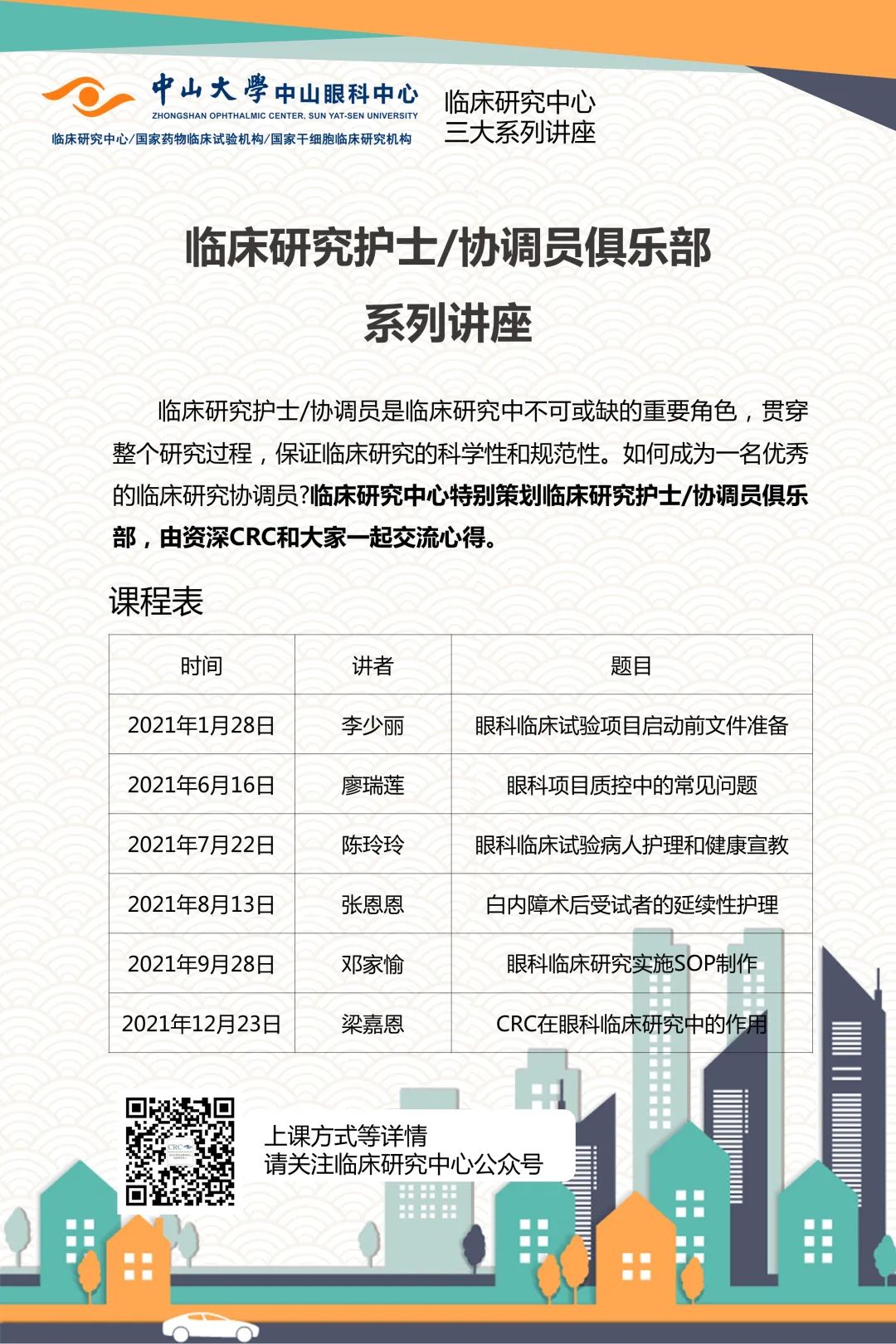

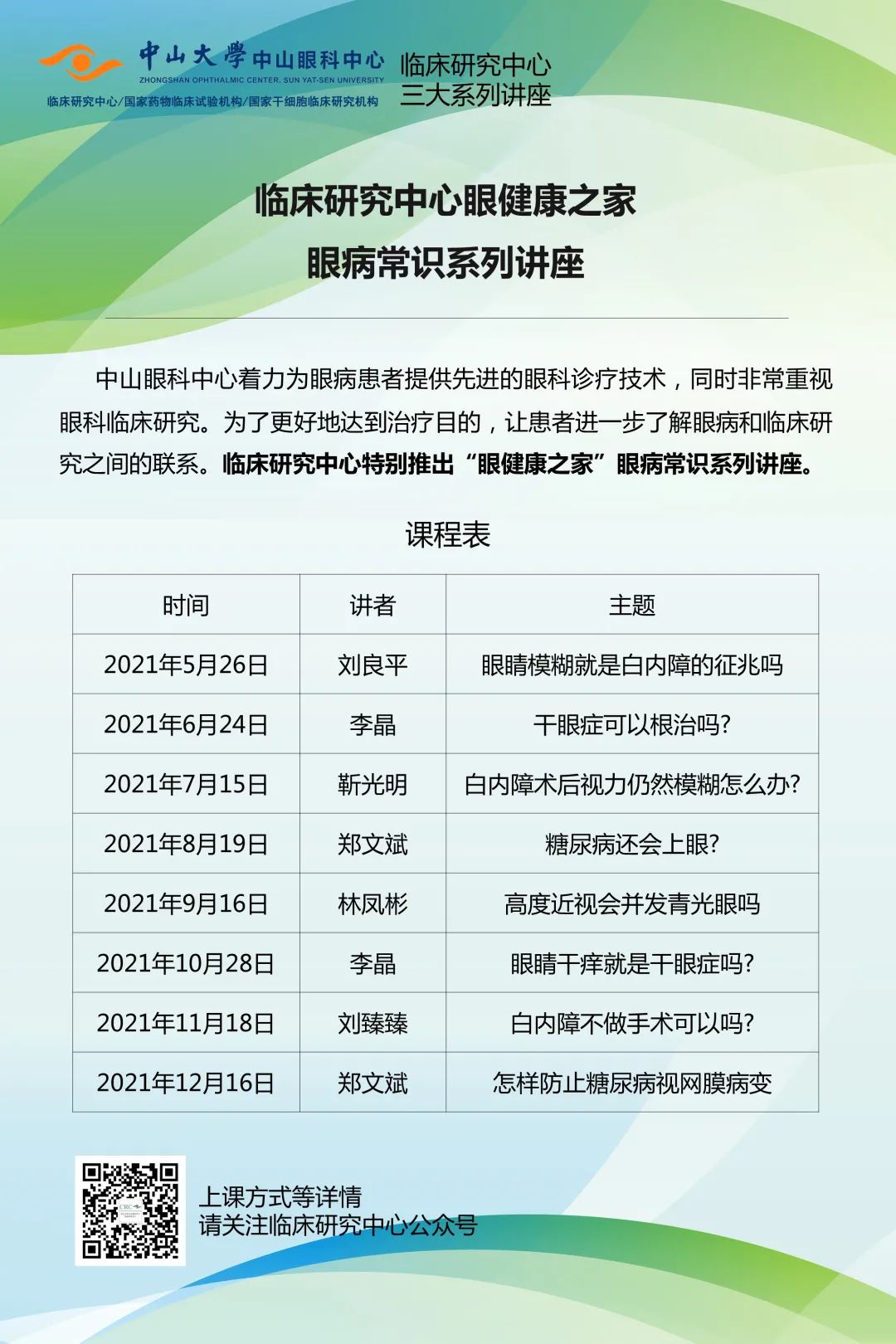

中山眼科中心临床研究中心是按照国际GCP规范建设,为眼科临床研究提供服务、管理、协调和培训的一站式平台。目前已组建了一支包括专职管理人员、临床研究学术骨干、临床研究协调员、生物统计师和方法学专家组成的专业临床研究队伍,围绕临床研究的核心方向与需求,建立了临床研究公共服务平台、国家药物临床研究试验机构、眼科影像读片中心、眼科生物样本库、眼科人工智能与大数据平台、眼科诊疗创新工程技术研究中心、国家眼科干细胞临床研究机构等八大平台。同时中心还拥有高效的质量管理体系和电子数据管理体系,确保研究项目及研究数据的可靠性以及安全性。自2013年成立以来承接95个注册类临床试验,582个研究者发起非注册类临床研究项目(IIT),发表955篇临床研究论文,并在自然(Nature)、美国医学会杂志(JAMA)、柳叶刀(LANCET)等国际顶级医学杂志发表原创性临床研究论文及成果。中山眼科中心临床研究中心将面向国家需求,致力打造国际一流临床研究团队,引领国内眼科临床研究发展。

---来源:临床研究中心---

---编辑:郭燕婷---

---审核:陈翔---

---审定:张秀兰---